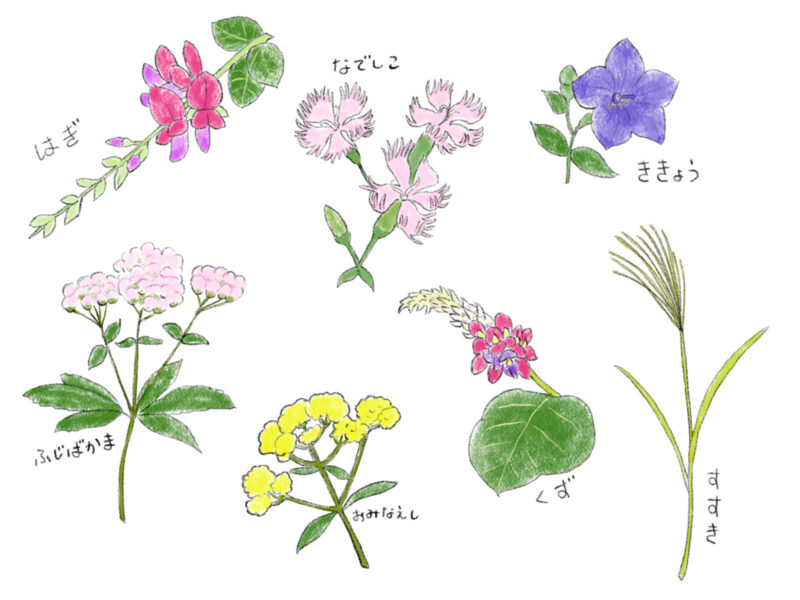

小唄 秋の七草 (歌詞は『江戸小唄』より引用。)

作詞作曲:不詳

秋の七草 虫の音に 鳴かぬ蛍が 身を焦す 君を松虫 啼く音も細る 恋という字は 大せつな

涼しくなってきた秋口を舞台に愛しい人を想う風情ある小唄です。

(歌沢大全や端唄大全にも掲載があるようです。)

登場する虫に着目し、この曲の世界観を探求していきます。

秋なのになぜ蛍?

恋し恋しと 鳴く蝉よりも 鳴かぬ蛍が 身を焦がす

秋の七草と同じ「鳴かぬ蛍が 身を焦がす」という文句が入った都々逸です。

代表的な都々逸の一つとも言えるこの都々逸と同じ句が室町時代の歌謡集に掲載されていたようです。

しめやかな恋心を夏の夜に静かに飛び交う蛍に例える感性はとても素敵です。

*この都々逸の起源に関する詳細な解説はこちらをご覧ください。(外部リンクです)

しかし、個人的にこの唄に蛍が出てくることが最大の疑問点でした。

「都々逸の方は蝉が出てくるから夏が舞台になっているのはわかる。でも『秋の七草』なのになんで蛍が出てくるのだろう。蛍は夏の虫なのでは?松虫も秋の虫なのになぜ?」

そう思っていましたが、今回この謎を解くことができました。

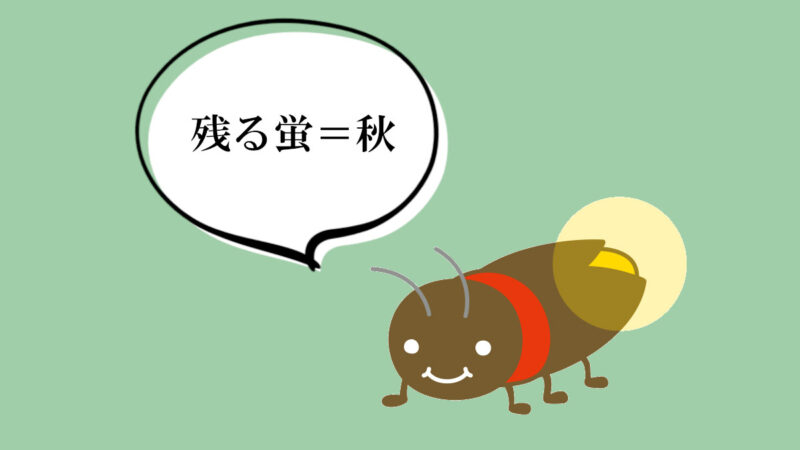

残る蛍

『鳴かぬ螢が 身を焦がす』は、江戸時代には『残る螢が 身を焦がす』と唄ったが、この方が、ずっと余韻がある。

『江戸小唄』より

この記述を見つけたとき、衝撃が走りました。そもそもこの唄に出てくる蛍は「鳴かぬ蛍」ではなく「残る蛍」だったのです。

残る蛍は秋になっても残っている秋の蛍です。秋の季語にもなっています。

つまり蛍=夏だけの虫という私の考えが間違っていたのでした。

ただ『秋の七草』の歌詞を調べた際、「残る蛍」と記述してある小唄集はありませんでした。

調査できた小唄集のうちで最古のものは大正時代に出版された堀派監修の小唄集のため、大正時代には「鳴かぬ蛍」で定着していたのかもしれません。

秋+蛍というキーワードが続いたらそれは必然的に残る蛍を指すのだから、察するようにということなのかもしれませんね。

詳しい歌詞の調査結果はこちらです。

松虫or待つ虫

そしてこの唄にはもう一種類虫が登場します。チンチロリンという鳴き声でおなじみの松虫です。

古来よりその鳴き声は好まれていて、松風の音が身に染みわたるような澄んだ声で鳴くから松虫とつけられたのだとか…

歌舞伎囃子に使用される伏鉦という楽器は松虫の声に似ているため、松虫とも呼ばれているそうです。また能『松虫』では松虫の鳴く野原が舞台となるなど、松虫は古典芸能に大きなインスピレーションを与えています。

小唄『秋の七草』では名前の韻を踏んで「待つ」という単語とかけられています。

この唄では「君を松(待つ)虫」となっていますが、「人まつ虫」「誰まつ虫」という表現方法もあるようです。もちろん待っているのは恋人です。

初秋のしめやかな恋の唄

初秋の夜、秋草に残っている螢の淡い光をみ、松虫のすだく音を耳にし乍ら、

『江戸小唄』より

恋心になやむ若い娘を唄った、しっとりとした江戸小唄

菊太郎先生のこの解釈がまさにこの唄の世界観を捉えているのではないでしょうか。

静かな夜長の虫の声と激しく思い悩む恋心がコントラストをおりなす素敵な唄だと思います。

華やかな替手もつくため秋の演奏会に是非挑戦してみたい一曲です。

参考文献

・ 小唄 増補版(演劇出版社)

・春日小唄集(財団法人 春日会)

・小唄稽古本 都の華(法木書店)

・小唄集(詳細不明)

・小唄集(堀派監修)

・小唄新集 増補改訂(柏屋出版部)

・ブリタニカ国際百科事典小項目電子辞書版

コメント